農林水産技術会議先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

伊勢湾周辺の底魚資源を合理的に利用する

新漁業生産技術の開発

成果報告集

2006年4月

研究期間:平成15年度〜17年度(3年間)

中核機関:(独)水産総合研究センター

共同機関:愛知県水産試験場

ニチモウ株式会社

東京海洋大学

1.はじめに

この報告集はどなたにでも気軽に読んでいただけるように,ホームページ上で公開させていただきましたた。以降の簡単な説明から,興味のある部分をマウスでクリックしていただくことで,より詳しい説明やデータへと辿り着くことができます。この研究の成果がこれからの沿岸漁業の振興に少しでも役に立てば幸いです。

農林水産技術会議先端技術を活用した農林水産研究高度化事業

「伊勢湾周辺の底魚資源を合理的に利用する新漁業生産技術の開発」

研究総括者 (独)水産総合研究センター水産工学研究所(現所属:長崎大学水産学部) 松下吉樹

注)

・本資料の複製・配布は自由です。

・資料中の動画ファイルの再生には,Windows Media

Playerなど,適切な動画再生ソフトウエアを備えている必要があります。

目次

伊勢湾周辺で操業を行う小型底びき網漁業は,愛知県と三重県の1739の経営体(平成12年,全国の約12%)により行われており,この水域の底魚資源を利用する基幹漁業の一つです。この漁業は,シャコやマアナゴなどの埋在性生物から,クルマエビ,ガザミ,かれい類等の表在性生物,あじ類,かます類,スズキ,いか類といった遊泳性生物まで,多様な生物種を対象としています。しかし,シャコやマアナゴは近年,資源水準の低下が懸念されています。また,一般に底びき網は海底を掘り起こして埋在性生物を漁獲するので,産卵場や稚魚の成育場の破壊への影響なども近年広く指摘されています。しかし,禁漁区の設定や漁獲量の制限など,既存の資源保護措置は,漁業者の収入を減少させる方向にはたらき,零細な個人経営が中心の小型底びき網漁業に対する影響が大きいと考えられます。資源や環境の保護を行う際には,保護による損失を,新たな対象種の開発などで補償できるような方策が必要でしょう。特定の生物を保護するためには,これまでの多様な生物種を一網打尽に漁獲する漁業形態を,漁場や時期に応じて対象とする生物種を選択して効率的に漁獲する漁業形態へと変更することが望ましいと考えます。

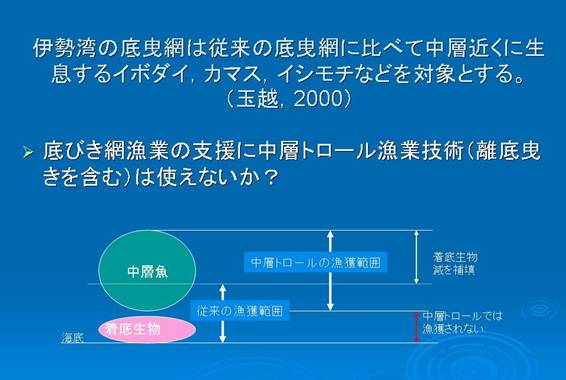

そこで,本研究では中層トロール技術の伊勢湾底びき網漁業への導入を考えました。中層トロールによる操業を特定の場所や時期に限定して,小型底びき網漁業に導入できれば,資源水準が問題となっているシャコやマアナゴなどの埋在・表在性生物への影響を緩和できます。他方,漁業者にとっては,場所や時期ごとに漁獲対象とする生物の選択範囲を広げることができ,経営の安定化につながる可能性があります。

以上のことより本研究では,

1.伊勢湾において資源水準の低下が懸念されているシャコやマアナゴへの漁獲圧力の緩和及び保護

2.漁獲対象とする生物種の選択肢を広げることが可能となり,小型底曳網漁業の経営の安定

3.水産生物の産卵場や稚魚の成育場に対する底曳網操業の影響の緩和

4.開発された漁業生産技術の瀬戸内海や紀伊水道などの水域における利用

などを期待して実施しました。

研究は3つの中課題で構成しました。

1.小型漁船用中層トロール技術の開発

従来の中層トロール漁具は中・大型漁船を対象として3次元に活発に遊泳する魚類を漁獲するために設計され,底曳網に比べて大規模かつ複雑な構造となります。このため,小型漁船に導入するために従来の中層トロール漁具を単純に縮小しても,曳網能力や漁労設備および作業空間の制約による技術的な問題が予想されます。したがって,漁具の寸法比や制御方法など,従来の設計・操業方法の小型底曳網漁業への導入は困難で,わが国の小規模漁業に対応した新たな設計思想と操業技術の開発が必要です。そこで以下の2つの小課題を設定しました。

(1)中層トロール漁具の設計と製作

小型底曳網漁業の制約条件を明らかにし,この制約条件を満足させる範囲で,小規模でありながら網口の開口面積を可能な限り広く,かつ曳網抵抗を少なくできる構造の高選択性漁具の設計と製作を行いました。

(2)操業方法マニュアルの開発

中層トロール漁具は,近底層から任意の中層に分布する生物を漁獲するために,漁具を制御する必要があるので,漁具の運動特性の解明を行いました。そして曳網実験から得たパラメータを用いて漁具の運動モデルを開発し,漁業者らが容易に使用することができる漁具の制御マニュアルを作成しました。

2.新技術と既存技術を融合した,資源管理のための操業計画の策定

伊勢湾周辺では埋在・表在性生物の価値が高いので,これらの生物の漁獲を完全にあきらめた場合には漁家経営が成立しない可能性が考えられます。そこで,資源保護と漁家経営を同時に成立させるための操業計画を検討するため,対象生物の生態的知見や底曳網漁業の漁獲資料の分析などから,新漁業生産技術が活用できる時期と場所を検討しました。

3.実証試験とその評価

開発された漁業技術の有効性を実証するために,操業計画に基づいて中層トロールによる実操業を一定期間行い,従来の漁船の漁獲物組成と漁獲量,水揚げ金額および要した経費に関するデータを収集して,新たな操業形態の実用性を経営面と資源管理面から評価しました。

1.小型漁船用中層トロール技術の開発

(1)中層トロール漁具の設計と製作

1.対象とする既存漁船の曳網能力(曳網できる力の上限,4ノットで約1.7トン)が明らかになり,設計条件が求められました。(詳細な資料はこちら)

2.設計条件を基に他漁業との調整問題へも配慮した離着底兼用型のトロール漁具(以降では離着底兼用網と呼びます)を設計しました。(詳細な資料はこちら)

3.離着底兼用網で網高さを保持するために,従来の浮子に代えてヘッドロープカイトと呼ばれる装置を導入し,その効果を検証しました。(詳細な資料はこちら)

4.離着底兼用網で使用すべき袋網の網目選択性を試算しました。(詳細な資料はこちら)

5.離着底兼用網を製作して曳網実験を行った結果,網の水平方向の開きは従来の底びき網と変わらないものの,既存の網と比べて,漁具が掃過する海底の面積は小さく,網による濾水容積は最大値で1.9倍となることを確認しました。この網は離底(中層)曳きに加えて従来の着底曳きも可能です。(詳細な資料はこちら)

6.海底を掘り起こすことが少なく,かつ従来のものよりも拡網力が大きくなる形状のオッターボード(開口板)を,模型実験と数値計算により設計・開発しました。(詳細な資料はこちら)

(2)操業方法マニュアルの開発

1.漁具の力学モデルを作成し、伊勢湾の小型底曳網漁船の制約下で新型漁具を離底曳き・着底曳きするための制御条件を求めました。(詳細な資料はこちら)

2.漁業者らが容易に使用することのできる漁具の制御マニュアルを作成しました。(詳細な資料はこちら)

2.新技術と既存技術を融合した,資源管理のための操業計画の策定

1.過去32年間の漁獲資料を解析して,新型漁具による漁獲が期待できる種を時期ごとに特定するとともに,これらの種が増加傾向にあることを確認しました。(詳細な資料はこちら)

2.GPSデータロガーを用いて,漁船の操業位置をメンテナンスなしで長期間(約1ヶ月間)に渡って詳細(1分間隔)に記録できる自動計測方法を確立しました。そしてその際の漁獲情報の収集を18ヶ月間に渡って実施しました。この資料より対象種の時空間分布データベースを作成し,時季ごとに新型漁具の対象種が出現する水域を特定して地図上に示しました。これらの解析から,現用漁具と新型漁具を使い分けるいくつかの操業計画案を示しました。(詳細な資料はこちら)

3.実証試験とその評価

1.伊勢湾周辺において新型漁具を用いた操業では,既存漁具による操業に比べて総漁獲量が少なくなりました。これは実験を行った時期の主対象である,スズキやホウボウの漁獲が少なくなったことによります。一方,新型漁具によりイボダイ,カワハギ,タイ類など,海底からある程度離れて分布し,遊泳能力も比較的高くないと考えられる種の漁獲は増加しました。(詳細な資料はこちら)

2.網口を上下2層に分けて入網する魚の鉛直分布を調べたところ,イボダイは中層に,スズキとアジ類は海底近くに分布することがわかりました。イボダイは新型漁具の対象種として適当と思われます。(詳細な資料はこちら)

3.仙台湾においても実験を実施したところ,チダイ,マアジ,カマス類,サバ類の漁獲の増加が顕著であり,その一方で異体類の漁獲が激減しました。この結果は,底生生物の漁獲を少なくし,浮魚類の漁獲増加をはかる,本研究の目的を達成しています。(詳細な資料はこちら)

l

漁具の開発は,現在の小型底曳網漁船の曳力に適応するよう進めましたが,全て(漁獲機能,流水抵抗等)を満足する漁具を現在の漁船規模の範疇で模索するには限界がありました。これらの開発を促進するためには,漁船構造改革に準じた漁船規模の拡大を考慮した取り組みも平行して進めることが有効でしょう。

l

漁具の運動制御については,潮流が漁具の抵抗や網の形状に及ぼす影響や,非定常運動の計算に必要な網の付加質量,漁具の垂直方向の抗力等の把握が十分ではありません。これらの簡易な推定方法についてさらに研究を進める必要があります。

l

対象種の出現時期・場所については,代表的なものを図示しましたが,漁場形成には貧酸素水塊の発生など,年毎に異なる環境要因が影響するので注意が必要です。この環境の変動を場合分けした,操業計画案をさらに検討する必要もあります。

l

事業は本年度で終了します。しかし,開発した漁具の具体的な性能は,長期間漁場で使用して効果を確認することが望ましいと思われます。現状では事業期間内でしか実証化実験を行えませんが,漁業現場への普及を考慮するとより長期(2〜3年)に渡って漁船を借り上げ,実験を繰り返すことが望ましいと考えられます。

研究総括者 松下吉樹(独)水産総合研究センター水産工学研究所

(現・長崎大学水産学部)

1.小型漁船用中層トロール技術の開発

(1)中層トロール漁具の設計と製作

熊沢 泰生 ニチモウ株式会社 下関研究所

木下 弘実 ニチモウ株式会社 下関研究所

川島 敏彦(〜2004.3,2005.4〜2006.3)(独)水産総合研究センター

水産工学研究所

陳 作鋼 (独)水産総合研究センター水産工学研究所(現・西日本流体技研)

(2)操業方法マニュアルの開発

渡部俊広 (独)水産総合研究センター水産工学研究所

上野康弘 (独)水産総合研究センター東

馬 寧(〜2005.8) (独)水産総合研究センター水産工学研究所

(現・上海交通大学)

山崎慎太郎(独)水産総合研究センター水産工学研究所

2.新技術と既存技術を融合した,資源管理のための操業計画の策定

冨山 実 愛知県水産試験場漁業生産研究所

藤田 薫 (独)水産総合研究センター水産工学研究所

稲田博史 東京海洋大学海洋科学部

3.実証試験とその評価

稲田博史 東京海洋大学海洋科学部

冨山 実 愛知県水産試験場漁業生産研究所

松下吉樹(独)水産総合研究センター水産工学研究所(現・長崎大学水産学部)

木下弘実 ニチモウ株式会社 下関研究所

熊沢泰生 ニチモウ株式会社 下関研究所

矢吹一夫(〜2005.3) ニチモウ株式会社

南条俊明(2005.3〜) ニチモウ株式会社

この研究,報告についてのお問い合わせは下記にお願いいたします。

(独)水産総合研究センター水産工学研究所 漁業生産工学部 山崎慎太郎

〒314-0408 茨城県神栖市波崎7620-7 TEL0479-44-5929 FAX 0479-44-1875

![]()

または,

国立大学法人長崎大学水産学部 松下吉樹

〒852-8521

![]()