|

トピックス |

|

| 2006年度の研究所の主な出来事のご紹介 |

|

|

干潟漁場の流動・地形特性の計測・解析手法に関するシンポジウムを開催

全国的な減産状況が続くアサリなど干潟の二枚貝生物の資源回復は急務の研究課題です。この研究の焦点は、浮遊

生活期から着底、稚貝までの成長・生残に関係した初期生活史の解明にあると云えます。水産工学研究所では、この問

題の解決の為、「二枚貝の生理・生態に関する機能解明」と「干潟の物理環境の修復に関する工学的研究」について、地

域の自治体や民間の研究機関と連携し技術開発をおこなっています。

これらの研究成果や最新の研究情報を共有し意見交換する場として、水産工学関係研究開発推進特別部会水産基盤

分科会「干潟漁場の流動・地形特性の計測・解析手法(講演・演習)」を平成19年1月25日にアサリ資源全国協議会との

共催により開催しました。

分科会には、水産庁や道県の自治体、関係団体、独法研究所の27機関から50名近くの出席者があり、活発な討論が

行われました。

|

|

|

|

共催者挨拶

|

講 演

|

流向・流速データ解析

ツールの操作法演習

|

|

|

|

|

|

|

水産調査計測シンポジウムを開催

計量魚群探知機等を用いた音響水産資源調査は、浮魚資源を中心に次第に定着してきましたが、音響水産資源調査

手法は、より広範な計測対象に対応することが求められるようになっています。さらに、音響技術は、調査計測手段に留

まらず、様々な探査・漁労に応用されることによって、従来は、主として勘と経験に頼っていた漁業技術をより効率化・近

代化するための手段としても期待されています。

そこで、水産工学研究所が主催する水産工学関係研究開発推進特別部会水産調査計測シンポジウムとして、「水産

音響調査技術による計測可能対象を広げる」を、平成19年1月16日に銚子商工会館大ホールにおいて開催しました。

シンポジウムでは、音響水産資源調査技術の発展に関するレビューに続き、ツノナシオキアミ、カタクチイワシ、サンマ

などに対して、最近実施された音響特性に関する研究成果、太平洋系のサバ・イワシ類の音響資源調査の実際、さらに

は、音響機器以外の海中センサー類との統合システム等の事例が紹介され、活溌な討論が行われました。

シンポジウムには、国や地方自治体、関係団体、民間企業等31機関から61名が出席しました。

|

|

|

|

|

|

|

|

水産調査計測シンポジウムの開催について

平成18年度水産工学関係研究開発推進特別部会水産調査計測シンポジウム

「水産音響調査技術による計測可能対象を広げる」

漁業資源の逼迫、エネルギー問題、および水産物需給の国際的な構造変化などを背景として、漁業資源

の合理的な利用が一層求められるようになってきた。合理性の実現には、意思決定の基礎となる資源情報

の収集を的確に行うことが欠かせない。

魚群探知機の利用に代表される、漁業資源の音響探査は、浮魚類の調査を中心に定着しつつある。音響

探査技術を資源調査に用いる利点は、水中では光や電波に比べて遙かに遠くまで届くところにある。また航

走しながら即時に現場の情報を収集できる点にも長がある。他方、調査対象の識別などにおいては、音響

探査技術が十分に幅広い対応力をもつまでには至っていない。

今年度のシンポジウムでは、主要な漁業資源あるいは北太平洋生態系の重要な構成者でありながら音響

反射特性が明確にされてはいない、カタクチイワシ、サンマ、およびツノナシオキアミについての研究事例や

資源調査担当者の意見を素材として、音響調査技術の進歩の現状について論議する。また実現の可能性が

ある、魚探機とその他の海中観測機器とを統合したシステムなどについても取り上げながら、音響探査技術

の研究・開発の将来進むべき方向を展望する。

日 時 : 平成19年1月16日(火)13:00〜17:00

場 所 : 銚子商工会議所(千葉県銚子市三軒町19−4 TEL0479-25-3111 JR銚子駅より徒歩2分)

プログラム :

講 演

・音響水産調査技術の発展 古澤昌彦(東京海洋大学)

・動物プランクトンの音響研究 ―オキアミ類を例として―

向井徹(北海道大学水産科学研究院)

・計量魚群探知機による太平洋系サバ、イワシ類の資源評価調査の現状と問題点

川端淳(中央水産研究所)

・サンマのTS測定結果報告 石田光(日本無線株式会社)

・カタクチイワシの音響反射特性 安部幸樹(水産工学研究所)

・海産の生分解性物質を用いたリアルタイム海洋投下型センサーの開発

鉄村光太郎(北海道大学・株式会社エスイーシー)

総合討論

参加申込 : 平成19年1月12日(金)までに以下の問い合わせ先へご連絡下さい。

問い合わせ先 : 水産工学研究所水産情報工学部上席研究員 渡辺 一俊

TEL0479-44-5954 FAX0479-44-1875

|

|

|

|

|

|

|

|

関東・東海地区水産高等学校 教員の来所

平成18年12月15日(金)に関東・東海地区水産高等学校 教員9名が施設見学のため来所されました。

波浪平面水槽実験棟・魚群行動実験棟・増養殖水理実験棟での施設及び研究の紹介を行いました。

|

|

|

|

波浪平面水槽実験棟

での研究紹介

|

魚群行動実験棟

での研究紹介

|

増養殖水理実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

|

|

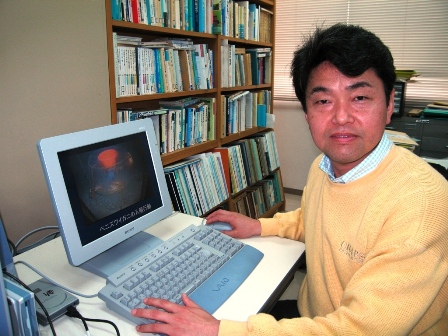

コスタリカ共和国ナショナル大学自然科学学部長Luis Manuek Sierra Sierra氏の来所

平成18年11月29日(水)にコスタリカ共和国ナショナル大学自然科学学部長Luis

Manuek Sierra Sierra氏が独立行政

法人 国際協力機構による研修の一環として来所されました。

当所 水産情報工学部 資源情報工学研究室 室長 高尾 芳三による「計量魚群探知機による資源量測定」に関する

講義と波浪平面水槽実験棟、海洋工学総合実験棟、測器電子機器実験棟での研究紹介を行いました。

|

|

|

|

中野所長による歓迎挨拶

|

高尾室長による講義

|

海洋工学総合実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

|

|

|

筑前海水産振興連絡協議会の来所

平成18年11月16日に筑前海水産振興連絡協議会の皆様が来所されました。

当所 水産土木工学部 開発システム研究室 主任研究員 大村 智宏による漁港・漁場水域における水質改善工法の

研究紹介と意見交換を行いました。また、波浪平面水槽実験棟での研究紹介を行いました。

|

|

|

|

中野所長の挨拶

|

大村主任研究員による

水質改善工法の紹介

|

波浪平面水槽実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

|

|

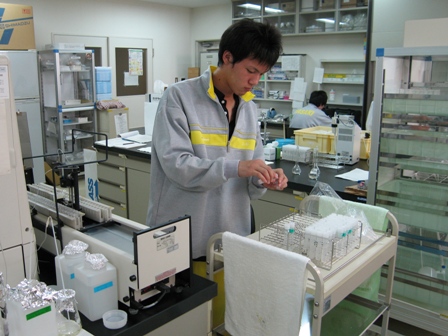

波崎高等学校2年生による就業体験学習(インターンシップ)の受入

平成18年10月30日・10月31日・11月9日・11月10日の4日間、茨城県立波崎高等学校の2年生のべ6名を就業体験

学習として受け入れました。

|

|

| 〜鹿島灘沿岸水の水質分析〜 指導:水産土木工学部 開発システム研究室 主任研究員 足立久美子 |

|

|

|

滴定試験

|

有効塩素量の計算

|

植物プランクトン色素量分析

塩酸の添加

|

|

|

|

|

植物プランクトン色素量分析

色素量の測定 |

栄養塩濃度分析

海水サンプルのセット

|

栄養塩濃度分析

濃度の測定

|

|

|

|

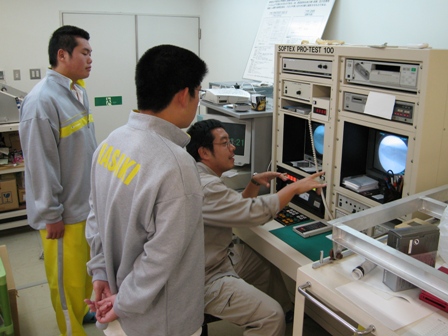

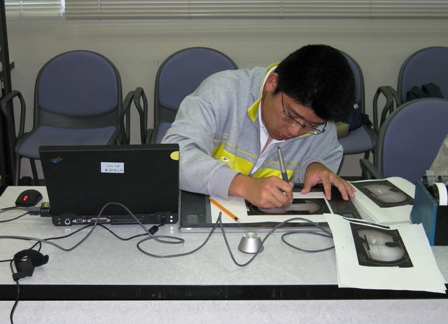

| 〜魚の鰾(うきぶくろ)の形状トレース〜 指導:水産情報工学部 資源情報工学研究室 研究員 安部幸樹 |

|

|

|

|

光電波応用実験棟

X線撮影装置の説明

|

測器電子機器実験棟

無響水槽の説明

|

測器電子機器実験棟

球面波水槽の説明

|

|

|

|

|

鰾(うきぶくろ)X線画像の

重ね合わせ

|

デジタル化するための

基準点の記入

|

ペンタブレットを用いた鰾(うきぶ

くろ)形状のデジタルデータ化

|

|

|

|

|

|

|

第5回全国漁港漁場整備技術研究発表会現地見学会の受入

平成18年10月26日に第5回全国漁港漁場整備技術研究発表会現地見学会として当所の視察が行われ、参加者155名

が来所されました。

当所 水産土木工学部 水理研究室 室長 中山 哲嚴が波浪平面水槽実験棟及び漁港水理実験棟での研究紹介を行い

ました。

|

|

|

|

波浪平面水槽実験棟

での研究紹介

|

研究情報等リーフレット

「研究の栞」の紹介

|

漁港水理実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

|

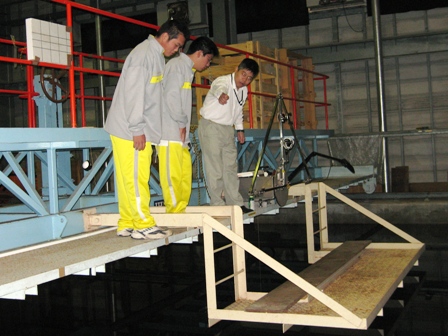

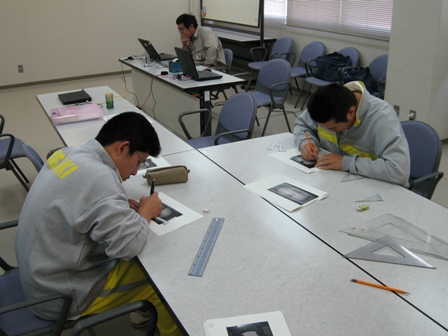

波崎第二中学校2年生による職場体験学習の受入

平成18年8月1日〜2日の2日間、茨城県神栖市立波崎第二中学校の2年生2名を職場体験学習として受け入れました。

生徒は当所 水産土木工学部 漁場施設研究室 室長 高木 義昌の指導の元「波を受けた魚礁模型の転倒メカニズム

の解明」に取り組みました。

増養殖水理実験棟で実験、観察と計測結果の解析を体験し、すばらしいレポートをとりまとめました。

|

|

|

|

研究室での実験概要説明

|

増養殖水理実験棟

|

計測データ記録計の操作

|

|

|

|

|

| 水中の魚礁模型の挙動観察 |

計測データの説明

|

計測データの測定

|

|

|

|

|

|

波崎西小学校6年生の来所

平成18年7月28日(金)に、茨城県神栖市立波崎西小学校の6年生11名が来所されました。当所 水産土木工学部

開発システム研究室 主任研究員 足立久美子と環境分析研究室 研究員 齊藤肇による「利根川の水環境と生き物」

に関したレクチャーを行いました。来所された皆様は小学校の総合学習の中で利根川の環境を学ばれています。

|

|

|

|

足立主任研究員

によるレクチャー

|

齊藤研究員による

レクチャー

|

質問の様子

|

|

|

|

|

|

|

|

波崎少年水産教室による小・中学生の来所

平成18年7月26日(水)に、神栖市波崎漁業後継者育成対策協議会が開設する波崎少年水産教室の一環として、

神栖市波崎地区の小・中学生40名が来所されました。研究所の概要と実験施設での研究紹介を行いました。

|

|

|

|

研究所概要説明

|

増養殖水理実験棟

での研究紹介

|

波浪平面水槽実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

三重県農水商工部 水産基盤室、鳥羽市役所、鳥羽磯部漁協の来所

平成18年7月25日(火)に、三重県農水商工部 水産基盤室、鳥羽市役所、鳥羽磯部漁協の皆様が来所されました。

研究所の概要と実験施設での研究紹介を行いました。

|

|

|

|

研究所概要説明

|

増養殖水理実験棟

での研究紹介

|

魚群行動実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

魚群行動実験棟

での研究紹介

|

波浪平面水槽実験棟

での研究紹介

|

漁港水理実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

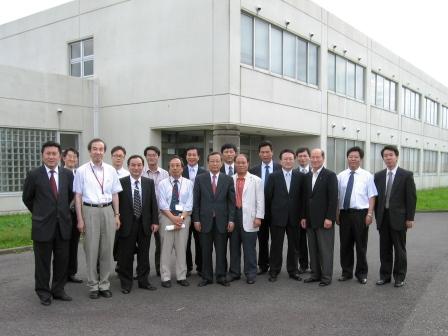

日中韓民間漁業協議会代表団の来所

平成18年7月20日(木)に、(社)大日本水産会の中須会長をはじめとする日中韓民間漁業協議会の代表団が来所され

ました。中野所長の歓迎挨拶と水産工学研究所の概要説明に続き、小田漁業生産工学部長による「大型クラゲの被害防

除対策技術の開発」の研究紹介を行いました。また、所内実験施設で実験の様子などを見学していただきました。

|

|

|

|

歓迎挨拶および

研究所概要説明

|

「大型クラゲの被害防除対策

技術の開発」の研究紹介

|

魚群行動実験棟

での研究紹介

|

|

|

|

|

|

魚群行動実験棟

での研究紹介

|

研究所構内の

実験棟紹介

|

日中韓民間漁業協議会

代表団の皆様

|

|

|

|

|

|

大型クラゲによる漁業被害の軽減対策技術に関するシンポジウムを開催

大型クラゲは近年頻繁に我が国周辺に来遊して、漁業に深刻な被害を与えています。水産工学研究所では、全国各地の

大型クラゲによる漁業被害の実態や軽減対策について調査を実施するとともに、漁業被害軽減対策技術の開発研究を進め

ています。また、民間や自治体でも技術開発がおこなわれています。

これらの成果情報を関係者で共有し、今後の漁業被害軽減対策技術開発の効率的な推進をはかるために、水産工学研究

所が主催する水産工学関係研究開発推進特別部会漁業技術シンポジウムとして、「大型クラゲによる漁業被害軽減技術の

開発」を、平成18年6月29日に京都府宮津市において開催しました。

シンポジウムでは、大型クラゲの遊泳深度に関する調査結果や、底びき網や定置網に対する各種の漁業被害軽減対策技

術、大型クラゲを洋上で駆除する技術が報告され、活発な討論がなされました。

シンポジウムには、国や地元京都府をはじめとする自治体、関係団体や民間企業、現場の漁業者の方々等、65機関から

137名の出席者があり、多くの新聞、テレビ、通信社等マスコミの取材も受け、大型クラゲに関する関心の高さが伺われました。

|

|

|

|

|

|

|

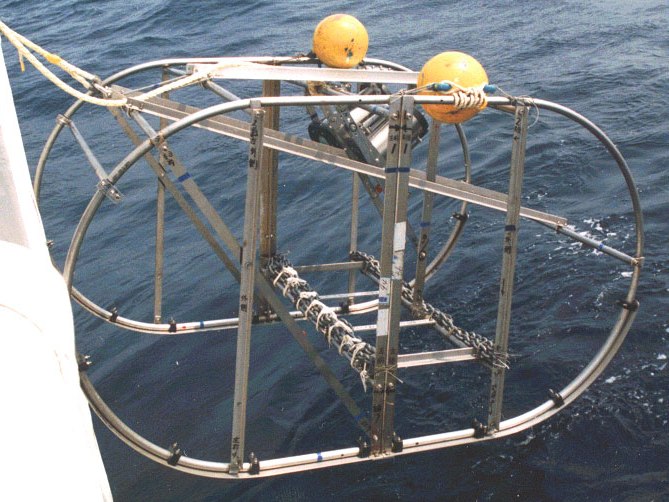

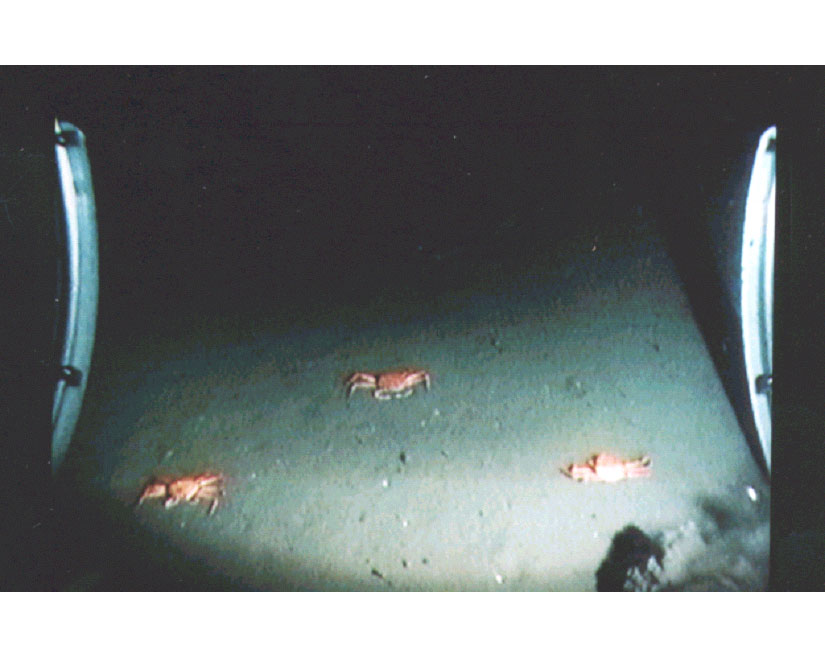

渡部 俊広 研究室長が平成17年度 日本水産学会 水産学技術賞を受賞

当所 漁業生産工学部 漁法研究室長 渡部 俊広が取り組んでいる「ズワイガニ類資源の保全型漁業生産技術に関する研究」

に対し平成17年度 日本水産学会 水産学技術賞が授与されました。

日本水産学会では、優れた業績を上げ、水産学の発展に寄与した者に日本水産学会賞ほか功績賞、水産学進歩賞、水産学

奨励賞、水産学技術賞を授与しており、水産学技術賞は技術上著しい業績を上げ、水産学ならびに水産業の発展に貢献した者

に授与するとされています。

|

|

|

|

|

渡部 俊広 研究室長

|

水産学技術賞(楯)

|

曳航式深海用ビデオカメラ

|

曳航式深海用ビデオカメラ

の撮影映像 |

|

|

|

ズワイガニ類資源の保全型漁業生産技術に関する研究

Study on the conservation fishing technology for the snow crabs ( Chionoecetes opilio and C. japonicus ) |

|

水産資源を持続的に有効利用するためには,漁場環境に負荷をかけずに水産資源の水準に応じて合理的に生産する技術の開発が必要になります。ズワイガニ類資源の保全型漁業生産技術に関する研究では,漁獲試験や水中ビデオカメラの観察によってベニズワイガニを対象にした籠漁具の漁獲過程の解明とそれに基づく選択漁獲技術の開発,逸失籠漁具によるゴーストフィッシングの発生メカニズムの解明とその対策法を提言しました。また,水中ビデオカメラを用いたズワイガニ類の生息密度推定法を開発し,この手法を応用して,これまで推定が困難であった調査用トロール網の採集効率や,ベニズワイガニ商業籠の有効漁獲面積の推定を行いました。これらの研究は,漁業生産技術のみならず現存量推定法やゴーストフィッシングなど水産資源研究や漁場環境の保全に関連する分野も含まれています。この新たな技術的視点に基づいた研究が,ズワイガニ類資源を持続的に生産するための基礎となり,保全型漁業生産技術に関する研究の端緒となることが期待されています。 |

|

|

|